La explicación del comportamiento humano ha sido una constante en las más diversas ciencias oscilando entre el polo de la biología y el de la cultura. E otras palabras, la pregunta es cómo influye la naturaleza, entendida como el conjunto de características biológicas y genéticas de los seres humanos, en el comportamiento, y cómo la cultura, que abarca los valores, creencias, costumbres y prácticas sociales, moldea nuestra conducta y pensamiento. Polarizar la respuesta en uno de los extremos del continuo, como se ha hecho en múltiples ocasiones, sólo puede arrojar una visión fragmentaria de lo humano. Los reduccionismos genéticos o sociológicos conllevan la misma problemática: el espacio de la subjetividad -punto de encuentro de ambos- como un dispositivo neuroquímico, o bien como una interiorización férrea de las matrices de relación culturales.

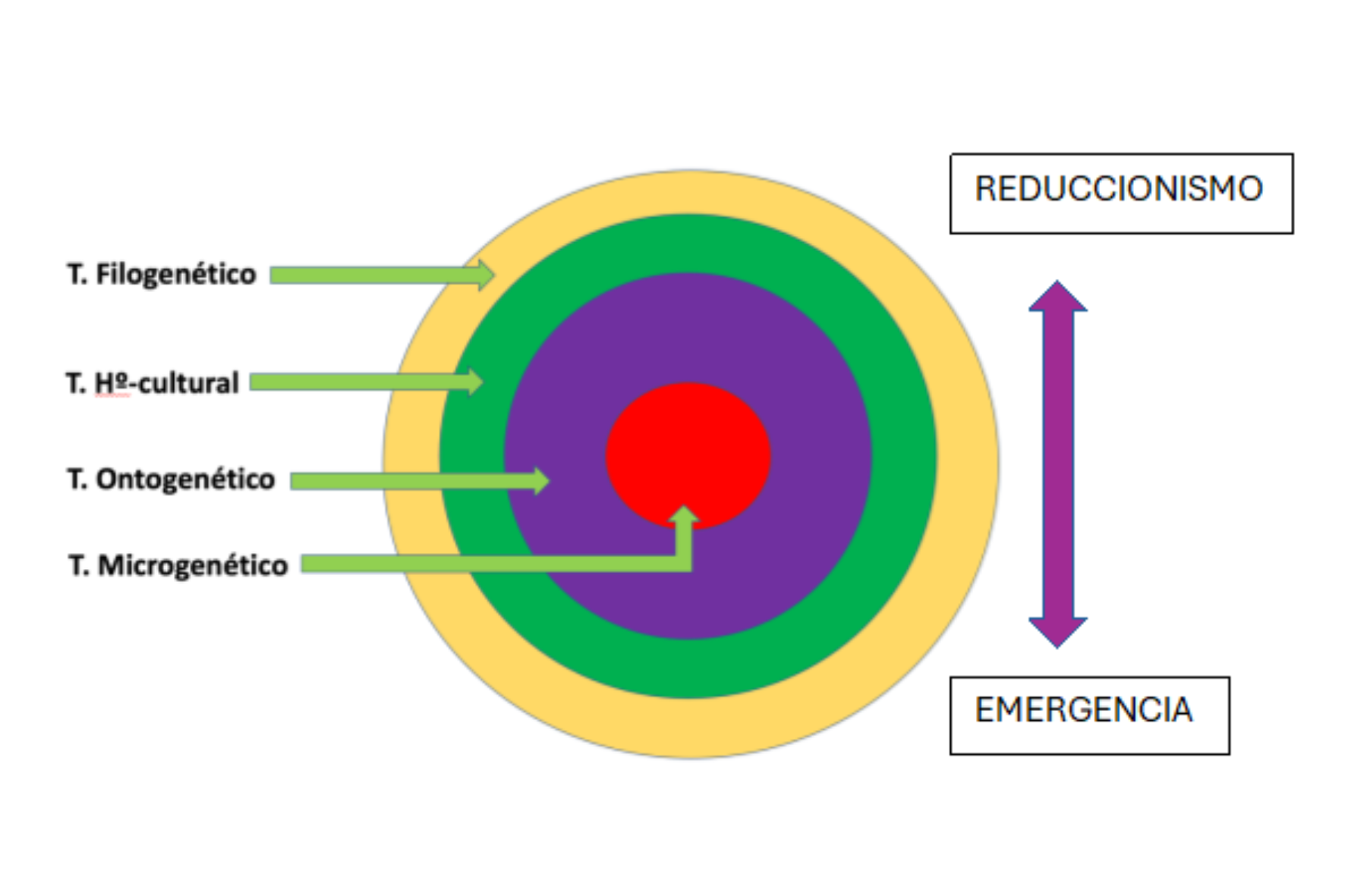

La solución pasaría una vez más por el equilibrio en la consideración de estos elementos. Una posible estrategia que reconciliara a las neuronas con las representaciones pasaría por considerar la existencia de diversas tipologías de tiempo en donde se ha venido fraguando la persona a diversos niveles. Así, frente al reduccionismo campante, propondría la noción de “emergencia” surgida de la teoría de sistemas.

El concepto de emergencia hace referencia a la aparición de propiedades o comportamientos nuevos que no se pueden predecir simplemente analizando las partes individuales de un sistema. Estas propiedades surgen cuando los componentes de un sistema interactúan entre sí de manera compleja, dando lugar a patrones o efectos que son más que la suma de sus partes. Es decir, la emergencia describe cómo, en sistemas complejos, las interacciones entre elementos producen resultados inesperados o cualitativamente diferentes a los que podrían esperarse solo observando los elementos por separado. Un ejemplo clásico de emergencia es el comportamiento colectivo de una colonia de hormigas. A pesar de que cada hormiga sigue reglas simples y locales, el comportamiento de la colonia en su conjunto, como la búsqueda de alimentos o la organización de la colmena, es un fenómeno emergente que no puede explicarse bajo la observación de una sola hormiga. De igual forma, los distintos elementos integrantes de la naturaleza humana producen en su choque siempre diverso, complejo y caótico, nuevas propiedades. Esta tesis valdría para entender cómo a partir de un conjunto de enlaces bioquímicos del sistema nervioso, podría haber emergido en la evolución algo tan sumamente complejo y diferente como es la conciencia.

Así, de acuerdo con la emergencia y según los diferentes niveles temporales de determinación humana, cabría postular al menos las siguientes escalas a partir de las cuales surge la complejidad fruto de un constante desarrollo dialéctico con el contexto:

- Tiempo filogenético (como especie): conformación anatómica del homo sapiens-sapiens (bipedestación, aumento del espacio craneal en centímetros cúbicos, dedo oponible de la mano, descenso de la laringe por el tracto vocal permitiendo articulación fina del sonido y la capacidad futura del habla, etc.)

- Tiempo histórico cultural (como humanidad): a partir del desarrollo cerebral, posibilidad de haber creado un mundo inventado de objetos, prácticas, representaciones, etc. Es decir: el mundo de la cultura (lo artificial).

- Tiempo ontogenético (como individuo): los cambios físicos y mentales que se operan en el recién nacido y que van teniendo lugar a lo largo de toda su vida (consultar la ley biogenética de Haeckel para entender la ontogénesis como recapitulación de la filogénesis).

- Tiempo microgenético: haría referencia a la determinación de una acción concreta conforme a los otros tiempos que la anteceden.

Teniendo en cuenta todos estos niveles de análisis temporal, podríamos conciliar el plano de la biología (filogénesis) con las fuerzas culturales (tiempo histórico-cultural y ontogénesis) dando como resultado una explicación más densa y compleja que no ignore ninguno de los “ingredientes” de los que estamos hechos. Este esquema, además, permitiría entender los efectos de co-afectación de unos planos sobre otros, devolviéndonos una imagen dinámica. Entender lo humano no como una estatua sino como un río en cesante movimiento (ver figura 1)

La relación entre naturaleza y cultura no debe entenderse entonces como una dicotomía rígida, sino como un proceso dinámico de interacción constante. La biología humana establece ciertas capacidades y limitaciones, pero es la cultura la que, en gran medida, guía cómo esas capacidades se expresan. Un ejemplo claro de esta interacción es el lenguaje. Si bien los humanos tienen la capacidad biológica para desarrollar un lenguaje, la forma y el contenido del mismo son profundamente culturales, variando según las regiones, las tradiciones y las comunidades.

Además, la cultura puede modificar las respuestas biológicas a través de mecanismos como el aprendizaje y la adaptación. Un claro ejemplo de esto son las investigaciones sobre el impacto de la crianza y los factores sociales en el desarrollo cognitivo y emocional de los individuos. Aunque existen bases biológicas en el cerebro humano para la empatía, la cultura enseña cómo se debe expresar y a quién se debe dirigir ese sentimiento.

En última instancia, el comportamiento humano es el resultado de una interacción compleja entre naturaleza y cultura. La biología establece una base sobre la que la cultura se construye y moldea. Ambos elementos se retroalimentan y se influyen mutuamente, lo que nos permite comprender la rica diversidad de comportamientos humanos y la capacidad de adaptación de nuestra especie. La naturaleza nos da las herramientas básicas, pero es la cultura la que les da forma y sentido, permitiéndonos vivir en sociedad y definir nuestro lugar en el mundo.

En relación a la alimentación humana, sobre lo expuesto aquí, más allá de satisfacer necesidades fisiológicas, es un fenómeno profundamente social y cultural que ha sido objeto de estudio en la antropología de la alimentación. Esta disciplina analiza aspectos como qué se come, cuándo, por qué y cómo, revelando cómo las prácticas alimentarias reflejan y configuran las relaciones sociales y la identidad cultural.

Podemos entonces hacer un análisis desde dos perspectivas interrelacionadas:

- Satisfacción de una motivación fisiológica: Comer es una necesidad básica para la supervivencia, proporcionando los nutrientes y la energía esenciales para el funcionamiento del organismo. Esta necesidad se encuentra en la base de la pirámide de Maslow, que clasifica las necesidades humanas fundamentales.

- Fenómeno social y cultural: La alimentación trasciende lo biológico, reflejando prácticas culturales, tradiciones y normas sociales que influyen en aspectos como qué se come, cuándo, cómo y con quién. Estos factores moldean la identidad cultural y las relaciones sociales.

Ambos niveles están profundamente conectados, ya que las prácticas culturales y sociales relacionadas con la alimentación pueden influir en la salud y el bienestar físico, mientras que las necesidades fisiológicas pueden verse moduladas por el contexto cultural y social.

Para terminar, si hacemos referencia a la Psiconutrición, también conocida como psicología de la alimentación, disciplina que integra la nutrición y la psicología para mejorar la relación entre lo que comemos y cómo nos sentimos, nos veremos obligados a reconocer que nuestras decisiones alimentarias no solo dependen de la sensación de hambre, sino también de factores emocionales, psicológicos y culturales.

Por: Cristina Manjavacas Guijarro

No hay comentarios todavía.